「す」「さす」「しむ」は、いずれも使役と尊敬を表します。

使役は、他の者に何かをさせることをいい、<~せる(させる)>と訳します。

「す」「さす」「しむ」の直後に尊敬を表す語(「給ふ」「おはします」など)がない場合、つねに使役の意味になります。

妻の嫗に預けて養はす。(竹取)

<(かぐや姫を)預けて育てさせる。>

御格子あげさせて、御簾を高くあげたれば、笑はせ給ふ。(枕)

<(女房に)御格子を上げさせて…>

愚かなる人の目をよろこばしむる楽しみ、またあぢきなし。(徒然)

<愚かな人の目を喜ばせる楽しみも…>

古文単語

・「あぢきなし」(形ク)=どうしようもない/つまらない

尊敬は、<お~になる・お(ご)~あそばす>などと訳します。

「す」「さす」「しむ」は、本来、使役を表しますが、身分の高い人の動作に付くことが多く、そこから尊敬の意味が生じました。

「す」「さす」「しむ」が尊敬を表す場合、かならず直後に尊敬を表す語をともない、敬意の高い二重尊敬になります。

とくに、「せ給ふ」「させ給ふ」という表現は頻出です。

夜の御殿に入らせ給ひても、まどろませ給ふことかたし。(源氏)

<(帝は)ご寝所にお入りになっても、うとうととお眠りあそばすことも難しい。>

語りいでさせ給ふを、上も聞しめし、めでさせ給ふ。(枕)

<(定子中宮様が)お話しになるのを、天皇もお聞きになり、お褒めになる。>

おほやけも行幸せしめ給ふ。(大鏡)

<天皇もお出かけになる。>

「す」「さす」「しむ」の直後に尊敬を表す語がある場合、使役と尊敬のどちらも可能性があります。この場合、文脈から判断します。

その際、「(誰々)に」というように、使役をさせる相手が示されているか、または、補うことができるときは、使役の意味になります。

御琴召して、内にも、この方に心得たる人びとに弾かせたまふ。(源氏)

<この方面に精通した人(女房)たちにお弾かせになった。>

アドバイス

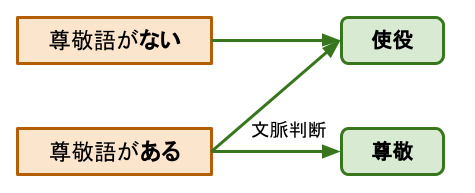

「す」「さす」「しむ」の意味の見分け方をまとめます。

① 直後に尊敬語がなければ、使役の意味。

② 直後に尊敬語(「給ふ」「おはします」など)があれば、文脈から判断する。その際、「(誰々)に」というように使役させる相手が存在すれば、使役の意味。

「す」「さす」「しむ」は、いずれも動詞の下二段活用と同じ活用をします(下二段型)。➡動詞(4)下二段活用

「す」「さす」「しむ」は、いずれも動詞の未然形に付きます。

ただし、「す」「さす」は、接続する動詞の種類が次のように異なります。

「す・さす」の接続

「す」の接続 :四段動詞・ナ変動詞・ラ変動詞の未然形に付く。

「さす」の接続:上以外の動詞の未然形に付く。

「す」「さす」と「しむ」の違いは、それぞれの語が用いられる文体にあります。

「す」「さす」のほうは和文体の文章で用いられ、「しむ」のほうは漢文訓読体の文章(軍記物・説話物)で多く用いられます。

コメントをお書きください

あんにょん (水曜日, 08 7月 2020 22:20)

詳しい説明がいいですね!

はしむにか (木曜日, 18 3月 2021 11:31)

ホント そうですよね!

いづみ (日曜日, 09 5月 2021 11:30)

誠にありがとうございます

高橋翔一 (火曜日, 01 6月 2021 12:18)

需要ないです

廃人 (水曜日, 30 6月 2021 00:04)

4でしむがとむになっている

教えてください (水曜日, 04 8月 2021 17:24)

家子侍どもにくはせられけり

なんですが、食ふ+せ か、食はせの動詞か、判断できません。

食ふ(4段未然)+す使役

食はす(サ行下2未然)

どう判断したらよいか、教えて下さい。

rumi (水曜日, 01 9月 2021 09:54)

すごくわかりやすくて助かります!本当にありがとうございます!

ダークネス山本 (木曜日, 22 12月 2022 08:51)

学校で給う、おはす、おはしますの言葉がなくても尊敬の場合があったのでそれについても知りたいと思いました(でもまぁ先生に聞けばいいけどね)

デモッテ大山 (金曜日, 17 2月 2023 12:56)

すごく分かりやすかった。でもって、テストで満点を取れた。

イスファハーンは〇〇の半分 (水曜日, 06 9月 2023 19:39)

わかりやすいです

漆黒の堕天使 (月曜日, 30 10月 2023 13:21)

わかりやすかったです

暗黒界の女王 (月曜日, 30 10月 2023 13:28)

わかりやすかった、我が臣下にしてやってもよいぞ。

dぐhjkぇd (土曜日, 09 11月 2024 10:42)

死ね

あいうえお (土曜日, 09 11月 2024 10:43)

分かりづらい

高橋翔一 (土曜日, 09 11月 2024 10:43)

おもんな